厳島(宮島) 左が弥山頂上、右の山頂が駒ケ林

薬王堂気まぐれ通信使№868 2025-5-25

Yakuoudo Capricious Communications Satellite

ヒコビア会共催の植物観察会に参加してきました。

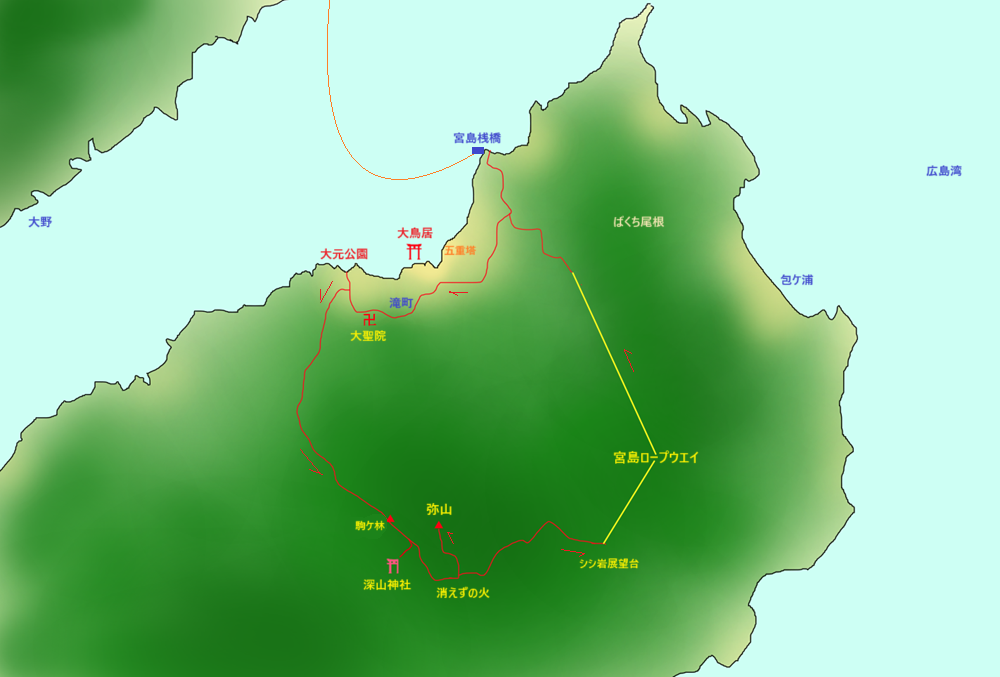

今回の場所は厳島(宮島)でした。

JR天神川駅で8時20分発の岩国行きに乗り込みます。

集合場所は厳島の大元公園無料休憩所前、午前10時までに集まります。

宮島に上陸し観光客が歩くコースを外れて大元公園に向かいました。

厳島(宮島) 左が弥山頂上、右の山頂が駒ケ林

途中、旧陸軍省の標石を見つけます。

厳島神社本殿を過ぎたところから滝町通りに入ります。

大聖院までの滝町通りには多くの屋敷跡が残っています。 ① ②

大聖院手前から鹿の多い山道に入ります。

途中の高台から見える景色は地域の天気予報で毎日映し出されています。

午前10時、大元公園に到着した時には約25名の参加者が集まっておられました。

今回の観察コースは大元公園から頂上の弥山を目指すコースですが途中まで行って引き返す予定とのことでした。

気が付いた動植物を記録してみましょう。

先ず大元公園には大きなクスノキが数本あります。

広大理学部の坪田先生のお話しによると、ここのクスノキは枝打ちをした痕跡があるとのこと、横枝を切り落として直立するよう手入れされているようです。

宮島のシンボルである大鳥居の修理のために植えられたのではないかと言われます。

クスノキの落花

クスノキの葉の葉脈の付け根にはダニ室があります。

地表にはメリケントキンソウやオオバコの芽生えが見られました。

宮島には低地にモミが自生しています。

坪田先生の話によると、宮島では土砂崩れの後で陽の光りが充分に当たる場所にはモミの木が成長しやすく100年位で30メートル位の大木になるとのことでした。

ということは大元公園の低地では何度か土砂崩れがあったということでしょう。

アオテンナンショウがありました。

成長によって雌雄株が違いがあり2~3年の幼株では雄株、成長すると雌株になるとのこと、

サトイモ科の雄花(仏炎苞)は小さな虫を花に呼び寄せ花粉を付けた虫が這い出すよう花の下にちゃんと出口があるということ、花粉を付けた虫は雌花(仏炎苞)に飛んで行き受粉を手伝うということでした。

ここにはナンゴクウラシマソウ(仏炎苞)もありました。果実

ナンゴクウラシマソウ

ホウロクイチゴ 花の中

タゴガエル

モミの樹肌にヤマンバノカミノケがありました。

ヤマンバノカミノケとはウマノタケの菌糸束とのことです。

ヤマンバノカミノケ

山姥の髪の毛とはなんとも奇妙な名前です。

登山口の入り口に血仏の説明板がありました。

厳島合戦(1555年9月にあった陶軍と毛利軍との戦い)において追いつめられ殺された陶軍武将の血がこの谷を赤く染めたという言い伝えから、この地を血仏と名付け供養碑が建てられています。

クロバイ 葉

カンザブロウノキ

カギカズラ 鈎部

ヤマモモ

ヤマフジ

アラカシ

サンゴジュ

サカキカズラ 花

イヌガシ

ウリハダカエデ 樹肌

ミミズバイ

イロハモミジ 植栽

ヒメイタビ

カンコノキ

サカキ

ウラジロガシ

ネジキ

シキミ

山道に落ちていた鹿の角

ハゼノキ

昼食をすませ観察会の皆様と別れて頂上を目指しました。

ウラジロガシ

リョウブ

ツガ 説明

ミヤマガマズミ

タマミズキ

野生の猿(小豆島から移入されましたがその後に捕獲され小豆島に返されましたが捕まらなかった猿)

カナメモチ

アセビ

シロダモ

ヤブツバキ

尾根筋に出ました。

イヌビワ

シシラン

カゴノキ

コウヤコケシノブ 葉

ホソバコケシノブ 葉

マルバウツギ

セッコク

ギボウシ

シノブ

弥山原始林の説明

コガクウツギ

オクマワラビ

マメヅタラン 花が付いた株

トキワトラノオ

ハスノハカズラ

タチクラマゴケ

ソヨゴ

ヤマツツジ

などなど

駒ヶ林を過ぎ仁王門に来ました。ここからは大聖院に下りる道があります。

深山神社(社紋)にお参りをして消えずの火があるお堂を通り弥山の頂上まで行きました。

それからエングラー博士が褒めたたえたという弥山原始林を下りロープウエイを使って帰路につきました。